西洋の音楽/日本の伝統音楽/ 電子音楽。自分の音楽を構成する3つの要素は俯瞰した視点で見れば全て繋がっていますが、いざ身体を音を通してアウトプットする時は、それぞれの背景や発想の違い、拡張性とその真逆の閉鎖性(これも大事) の絶妙なバランスが必要で、まだ試行錯誤している段階ではありますが、最近活動が並行して繋がってきていて、そろそろ何らかの答えを出す時期が来ているように感じています。

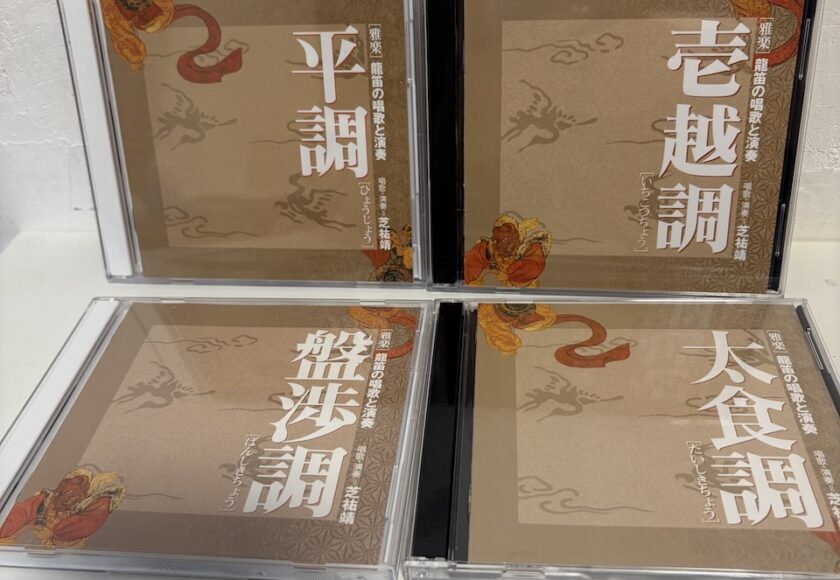

先月から念願の雅楽の合奏練習会に参加させて頂いています。合奏をした瞬間に今までわからなかった事の意味が体感的に掴めたり、独自の解釈だったものを、合奏でコミュニケーションが取れる所に落とし込む作業があって、あらためて芝先生のCDを確認しているのですが、このような資料がある事本当にありがたいです。

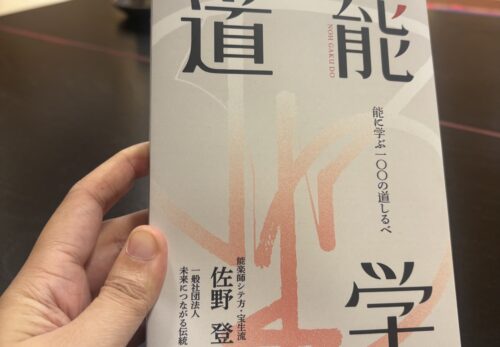

ありがたい事を振り返ると、邦楽方面は師匠にも本当に恵まれていて、能楽師の一噌幸弘先生、佐野登先生に江井神楽の復興をきっかけに出会い、音楽全般・芸能に取り組む身としての基礎、土台をお二人に教えていただいています。

その後、地元の神社の祭祀の関係で龍笛のつながりができ、八木千暁先生にご紹介いただいて、龍笛も本格的に習えた事、本当にありがたいし、雅楽方面は合奏や、11月には福島に神社での奉納演奏も決まっていて、竹の笛の美しさ、森を響かせる豊さをしっかり伝えられるよう、気持ちが引き締まっています。

後継者不足から停滞している江井神楽ですが、今日、久々に一噌幸弘先生とお電話でお話して、江井神楽をどうするか、色々とアドバイスを頂きました。このまま地元だけで続けるのは中々難しいですが、千年後も江井地区の森が豊かに響く事を目標に復興したので、何かしら自分ができる範囲で続けたいと思っています。一噌先生からの嬉しいご提案があり、これからの企画ですが、何か面白い事ができそうですごく楽しみです。

邦楽をメインで演奏する時の名前、宝玉宮雪(ほうぎょくきゅうせつ) は一噌先生が名付けてくださったもので、江井神楽も能楽の手組みを入れた展開は宝玉流一噌派と定めています。今日の打ち合わせで、江井神楽を継続するために「宝玉流一噌派」の社中を始めたらどうか、とのご提案。想像もしない展開でしたが、広い視野で何ができるか、可能性を探りたいです。

伝統芸能に取り組む上で、電子音楽の拡張性のアプローチを内包している事は自分にとって重要な事で、まだ探り探りですが、閉じた方が良い所と拡張する所、両方のエネルギーを持って取り組む事ができる事に感謝しています。

一人では想像する事すらできない事に導いてくださる師匠や仲間、家族の存在は本当にありがたく、少しでも音を通してこの喜びを広げていきたいです。

この記事へのコメントはありません。