最新情報はカノンミュージックスクールのSNSでご確認ください。

「Vol.E」

Zelphabet

![]()

Zelphabet

Zelphabet は2008年アメリカにてスタートしたノイズを中心とした実験的音楽のサウンドアートのシリーズ。同じ頭文字を持つアーティストを数組、組み合わせて一枚の作品に仕上げます。Aから始まり、最終的にはZまで行く予定。こちらのシリーズは「E」のアーティストが集められています。一つのジャンルの中にも様々な方向性を持つ表現者がいるので、こうして、記号(頭文字)でランダムにアーティストをピックアップするところからもう作品作りが始まっていて興味深いです。作品として綺麗に並べられると、全く無関係のはずの音楽が何らかの意味を持って聞こえて来てしまう不思議。

このCDは今年1月に来日したEvil Moisture ことAndy Bolusさんのライブで入手しました。Andyさんのノイズコラージュ、素晴らしいです。お話してみると、とっても気さくな方で、そして話題も情報量も豊富。何でも知っているだけでなく、私にも話のレベルを合わせてくださるところがありがたい。ライブで聴いた美川俊治さんとのDUO、最高でした!しかし、このZelphabet シリーズは残念ながら2012年「M」のシリーズでストップしています。名前順はやっぱり早い人の方得なのかなぁ?あと14タイトル、頑張って出して欲しい!

このCDは今年1月に来日したEvil Moisture ことAndy Bolusさんのライブで入手しました。Andyさんのノイズコラージュ、素晴らしいです。お話してみると、とっても気さくな方で、そして話題も情報量も豊富。何でも知っているだけでなく、私にも話のレベルを合わせてくださるところがありがたい。ライブで聴いた美川俊治さんとのDUO、最高でした!しかし、このZelphabet シリーズは残念ながら2012年「M」のシリーズでストップしています。名前順はやっぱり早い人の方得なのかなぁ?あと14タイトル、頑張って出して欲しい!

* * *

「MONOLOGUE 01」

THODORIS ZIARKAS

昨年のロンドンツアーで出会ったベーシスト。ギリシャ出身で、現在はロンドンの様々なシーンで活躍するThodoris ZIarkasの意欲作。シリアルナンバー入り(8/30)で、こういうのってちょっと嬉しい。即興や自分の音楽のCDが積極的に作れる時代だからこそ、あえて枚数を限定するのは賢明なアプローチですね。プロフィールにはギリシャの民俗音楽をバックグラウンドに持つと書かれています。音を聞くと、確かにその豊富なアイディアの背景に様々な世界を感じます。弓のアプローチも素晴らしいし、曲の構成も素晴らしい。何よりも音が美しいです。日本に来日する事もあるそうなので、その時は是非コンタクトを取りたいです!

* * *

「Ah! 」

George Khan![]()

George Khan

昨年のロンドンツアーで、Terry Day 御大よりたくさんのCDをいただきました。少しずつ紹介していきたいと思っています。Londonの即興シーンを語るに欠かせないEMANEM レーベルです。マルチリード奏者のGeorge Khanはこれまた同シーンを語るに欠かせない、知られざるシーンの立役者、しかし、一度その音に出会ったら、なかなか忘れることのできない独自の音楽性の持ち主。1980年から2005年の貴重なライブ録音を集めた作品です。

ロンドンの伝説の即興バンド、Continuous Music Ensemble (後のPeople Band)は1960年ごろスタートし、Derek Bailey などが国際的に知られるようになる土壌にはこのようなバンドの活躍がありました。Terry とGeorgeはこのころからの縁で、体調不良で一時休養したテリーの復活を聴ける嬉しい作品でもあります。

2枚組のCDで、サロンでは主に1枚目をかけていましたが、2枚目にはMopomosoでのフルートソロも収録されていて、これを皆さんにお聞かせすればよかったなぁ、と今更思っています。興味のある方はリクエストしてください!フルートソロは、楽器を自由自在に操るテクニックだけでない、味のある無骨さが魅力で、即興音楽の持つ感性の広がり、魂の喜びの可能性を感じる演奏となっています。

稀有な才能の持ち主、George Khanをロンドンシーンの宝として、大切に皆が思っていることが伝わってくる作品。確かにロンドンの即興シーンはお互いのリスペクトと音楽への深い愛情を感じる場所であることは間違いありません。

このような作品に出会うと、自分の道をまっすぐ進まなければ、と気が引き締まります。

ロンドンの伝説の即興バンド、Continuous Music Ensemble (後のPeople Band)は1960年ごろスタートし、Derek Bailey などが国際的に知られるようになる土壌にはこのようなバンドの活躍がありました。Terry とGeorgeはこのころからの縁で、体調不良で一時休養したテリーの復活を聴ける嬉しい作品でもあります。

2枚組のCDで、サロンでは主に1枚目をかけていましたが、2枚目にはMopomosoでのフルートソロも収録されていて、これを皆さんにお聞かせすればよかったなぁ、と今更思っています。興味のある方はリクエストしてください!フルートソロは、楽器を自由自在に操るテクニックだけでない、味のある無骨さが魅力で、即興音楽の持つ感性の広がり、魂の喜びの可能性を感じる演奏となっています。

稀有な才能の持ち主、George Khanをロンドンシーンの宝として、大切に皆が思っていることが伝わってくる作品。確かにロンドンの即興シーンはお互いのリスペクトと音楽への深い愛情を感じる場所であることは間違いありません。

このような作品に出会うと、自分の道をまっすぐ進まなければ、と気が引き締まります。

* * *

「Louis And The Angels」

Louis Armstrong

![]()

Louis Armstrong

Can-Onのクリスマスと言えば、名盤「Louis and the GoodBook(ルイと聖書)」!

「誰も知らない私の苦悩」から始まり心慰めるゴスペルのコーラスと、明日へ向

かう私たちの足取りを鼓舞してくれるサッチモのトランペットと歌声。今年はあ

らたに「Louis & The Angels(ルイと天使)」がコレクションに加わりました。

「Angels」のLPはやや希少化しているようです。天使をテーマにしたゴスペルを

集めたこのアルバムは「GoodBook」と比べると、コーラスがやや重厚になり、

しっとりと荘厳なイメージですね。どちらもビターな大人のクリスマスにぴった

りです。CDは簡単に入手できますので、是非聞いてみて下さい。(hogyoku)

「誰も知らない私の苦悩」から始まり心慰めるゴスペルのコーラスと、明日へ向

かう私たちの足取りを鼓舞してくれるサッチモのトランペットと歌声。今年はあ

らたに「Louis & The Angels(ルイと天使)」がコレクションに加わりました。

「Angels」のLPはやや希少化しているようです。天使をテーマにしたゴスペルを

集めたこのアルバムは「GoodBook」と比べると、コーラスがやや重厚になり、

しっとりと荘厳なイメージですね。どちらもビターな大人のクリスマスにぴった

りです。CDは簡単に入手できますので、是非聞いてみて下さい。(hogyoku)

* * *

「Corcovado High」

バケツドラマー MASA

![]()

バケツドラマー MASA

バケツや塩ビ管など身近にある材料だけで構成されるマサさんの楽器こういう

クリエイティブな方、大好きです!魅力的なアイディアだけでなく、演奏もタイト

ですごくカッコ良い!世界のどこに行ってもそこにある素材を使って周りの人たち

を喜ばせることができるというのは、素晴らしく羨ましい才能です。それでいて、

バケツの中でもこれがベスト!というこだわりがあったりしてそれがまた面白い。

先日(一緒に演奏はできませんでしたが)ご一緒したトライバルノイズフェスでの

演奏を聴いていても、耳がすごく良い事が伝わってきて、音楽家としての一番大事

な要素を全て持っているような演奏ですとにかくワクワクする音楽。ぜひ聴いてみて!

クリエイティブな方、大好きです!魅力的なアイディアだけでなく、演奏もタイト

ですごくカッコ良い!世界のどこに行ってもそこにある素材を使って周りの人たち

を喜ばせることができるというのは、素晴らしく羨ましい才能です。それでいて、

バケツの中でもこれがベスト!というこだわりがあったりしてそれがまた面白い。

先日(一緒に演奏はできませんでしたが)ご一緒したトライバルノイズフェスでの

演奏を聴いていても、耳がすごく良い事が伝わってきて、音楽家としての一番大事

な要素を全て持っているような演奏ですとにかくワクワクする音楽。ぜひ聴いてみて!

* * *

「LOOPHEAVEN」

小埜涼子 内橋和久![]()

小埜涼子 内橋和久

名古屋のSax奏者 小埜涼子さんとダクソフォン奏者の即興音楽界の重鎮、内橋和久さん

とのアルバム。小埜さんはアルバム紹介文で自ら「名古屋の叩き上げ即興音楽家」と称

していらっしゃいますが、東京以外を拠点に精力的に活動する素晴らしい音楽家が大勢

いるということを最近知りました。このCDを聴くとどうしても東京にいなければいけ

ない理由はますますなくなってくるように感じます。私は東京が好きなので、地震で

壊滅しない限り居続けますが、それでも、どんどん外に行ってすごい音楽家に会いに

いかないといけません!素晴らしい環境に素晴らしい音がないと嘘で、その理屈でい

くと地方にこそ、最高の音楽があるような気がしています。そして、東京には素晴らし

い音同士が出会うハブ的な機能があると信じて頑張ります。話は戻ってこちらのCDですが、

ジャケットも最高!本当に音楽に合っているからますます面白い。小埜涼子さんの、

サックスにエフェクトをかけたアプローチを聴きたくて購入しましたが、有機的で

効果抜群のエフェクト、そして内橋さんとの相性も抜群で、刻々と変化する音の色彩

を堪能する一枚。何度聞いても飽きません。衝撃のライブ録音です。

とのアルバム。小埜さんはアルバム紹介文で自ら「名古屋の叩き上げ即興音楽家」と称

していらっしゃいますが、東京以外を拠点に精力的に活動する素晴らしい音楽家が大勢

いるということを最近知りました。このCDを聴くとどうしても東京にいなければいけ

ない理由はますますなくなってくるように感じます。私は東京が好きなので、地震で

壊滅しない限り居続けますが、それでも、どんどん外に行ってすごい音楽家に会いに

いかないといけません!素晴らしい環境に素晴らしい音がないと嘘で、その理屈でい

くと地方にこそ、最高の音楽があるような気がしています。そして、東京には素晴らし

い音同士が出会うハブ的な機能があると信じて頑張ります。話は戻ってこちらのCDですが、

ジャケットも最高!本当に音楽に合っているからますます面白い。小埜涼子さんの、

サックスにエフェクトをかけたアプローチを聴きたくて購入しましたが、有機的で

効果抜群のエフェクト、そして内橋さんとの相性も抜群で、刻々と変化する音の色彩

を堪能する一枚。何度聞いても飽きません。衝撃のライブ録音です。

「月の光」富田勲

* * *

世界に衝撃を与えた富田勲のモーグ・シンセサイザーでドッビューシーの名曲に新しい命を吹き込んだ作品。一番好きなCDは?と聞いて、このCDの名を挙げた人がいれば、絶対に信用できる人です!1974年に発表された本作は今聴いても新鮮な驚きに溢れていますが、2008年に発売された別冊大人の科学マガジン「シンセサイザー・クロニクル」に富田先生の魅力的なインタビューが載っていたので、ここでご紹介します。

「スイッチト・オン・バッハ」のジャケットにmoog社のモジュラーシンセを発見した富田氏は、直観でこれは買うしかない、と思い立つも、当時はとにかく情報がなく、どうしたら良いかわからない。それでもいろいろ聞き当たるうちに、アメリカのバッファローというところで作っているらしい、との情報を入手し、渡米。モーグ博士を対面を果たし、無事に入手します。しかし、アメリカでも<最先端>の楽器、日本に入国するまでにもまだまだ困難は続きます。

----------------------

「税関で(申告書に)”楽器”と書いてあるけどこれは違うじゃないか!」と止められてしまったんです。まぁ、初めて見たモジュラーシンセを普通は楽器とは判断できないでしょうね。そこで「さあどうやって楽器であることを証明しよう?」となるわけです。

まず、楽器であることがわかりやすいオプションの鍵盤部分だけは通してくれました。でもそれ以外がなかなかわかってもらえない。そもそもどうやって音を出すのか、それを研究するために買ってきたわけですからね(笑)。仕方がないのでまず「スイッチト・オン・バッハ」のジャケットを見せてみました。でも係官は「写真のバッハはベッドフォンをしているだけで演奏はしていない」と言って信じてくれない(笑) 。最終的にはモーグさんにお願いして楽器とわかる写真を送ってもらって、ようやく何らかの音楽装置だと証明できました。その時点でシンセ到着からすでに一ヶ月ぐらいは経っていましたよ。やっとのことで手に入れたシンセでしたが、初めて鳴らしてみた時はまず音が止まってくれませんでした(笑)普通なら鍵盤を離せば音が止まると思うでしょう?でもそのためには<音を止める回路>を作らなければならないわけです。理論的には理解していたつもりでも実際にやってみるとやはりずいぶん戸惑いましたね。

―――シンセサイザークロニクルより

そこからすごい勢いで加速して最高傑作と呼ばれる「月の光」が誕生するわけですが、富田勲の音楽の原点には、新しいものを理解するのが楽しくて仕方がない、誤解を恐れずに言えば子供のような無邪気な好奇心があって、それが聴く方にも伝わってワクワクドキドキする音になるのだと思います。

富田流の音楽の解釈、想像の源とも言える事も同じインタビューに書かれています。

「例えばフルートとオーボエの中間の音とか、フルートからだんだんオーボエになっていく音とか、そういうことがやりたくなるんです。でもそれは現実のオーケストラでは不可能ですよね。それがシンセサイザーによって可能になった。自分が<発想した音>を出す事ができる初めての楽器です」

「例えばウッドベースというのは指にタコができるほど力の必要な楽器です。しかしその音にはそれだけの存在感がありますね。一方でエレキベースはそれほど力は必要ないかわりにその音は味気ないものです。ただ、それがすべてではありません。エレキベースはその音の存在感の代わりに<力を必要としないからこそできる新しい奏法>というのを編み出した。これによってエレキにしか出せない魅力的なフレーズというのができたのです。つまり楽をした分は必ず別の何かで補わなければいけない。そういうことですね。音楽はイージーな気持ちで作れるものではありません』

Victoria Shen「Écorché」

* * *

レッスン終了後、いつもはリラックスできる内容のものを選びますが、今月はちょっとピリッとした内容です。これで夏の暑さを乗り切ってください!先月ジャパンツアーで4か所ご一緒したヴィッキーことVictoria Shenさんの Écorchéです。エコルシェとは、人物画や絵画、彫刻において、皮膚を除いて筋肉を表します。 まるで音楽の表面を剥いで、音の芯、そのエネルギーの源を目で観れるかのような作品。

ヴィッキーの何がすごいか、一言で説明するのが難しいですが、だだただ、マルチな才能を持つ天才としか言いようがない。自作のシンセサイザーを縦横無尽に揺らしながらステージを切り裂くようなパフォーマンスに圧倒された方は数知れず。私ももちろんその一人です。過激といえば過激ですが、新しい刺激を求める欲求を満たすだけでなく、人間や自然に対する深い信頼が根底にあるヴィッキーの音楽は、ハッピーなエネルギーに溢れています。

John Coltrane 「Africa/Brass 」

* * *

コルトレーンの作品にしては珍しい、重量感のあるブラスセクションとコルトレーンの波打つサックスのコンビネーションが堪能できる作品。アレンジは最初ギル•エバンスに依頼したものの、最終的には、盟友のエリック・ドルフィーとマッコイ・タイナーに委ねられます。ギル•エバンスが担当したら全く別のものになったでしょう。荒々しいエネルギーを持つこのバージョンを聞くことができる私たちは非常にラッキーです。コルトレーンの音のエネルギーは、私にとって、水であり、月であり、引き潮のイメージです。本CDは大地の支え、太陽の光、火のようなエネルギーのブラスセクションが入ることで、陰陽のバランスが整い、調和のとれた音宇宙はどこまでも広がりながら、聴き手の身体の内面を充実感で満たします。美しい友情で結ばれたドルフィーとコルトレーンの競演。ツインソウルという完成されたコンビネーションもまた、完璧なバランスを創りあげる重要な要素です。

Horace Silver 「A prescription for the blues 」

* * *

Dr.Jazz (Horace Silver) からの処方箋が届きました。ブルースを患った全ての人々への処方箋です。夜にこのCDを二回聞いて、朝Dr.Jazzに電話すること。ポジティブの塊のようなホレス先生!でもその言葉の通り、このCDの1曲1曲に、人生の通過点で起こる大小様々な問題に対する音楽的サポート、人間のたましいをさらなる高みに持ち上げ、光り輝かせる、その効用を最大限に発揮する曲で構成されたアルバムです。1曲1曲が大切な家族(祖先)に捧げた曲や、メンターに感謝する曲、子供の頃から自分を楽しませてくれたカウボーイを取り上げたもの、キング牧師の演説からのインスピレーションなど、ポジティブなエネルギーで聴き手を気分良くさせる曲がつまった処方箋的アルバム。Spiritual Jazz というと一番にJohn Coltraneを思い浮かべますが、そのアウトプットの方法はミュージシャンにより様々で、スピリチュアルではないジャズミュージシャンは、むしろ存在しません。ホレスのように明るい人間性だと、こんなふうに、エンターティンメント性も兼ね備えたHappyな作品になるし、コルトレーンのように内向的で物静かな性格だと、よりシリアスで奥深い方向に行くのでしょう。どちらの方向性も包み込むJazzという音楽の懐の深さ。音からホレス・シルバーの人間性が伝わってきます。気分が落ち込むことがあったら、ぜひこのアルバムを聞いてみて!

Bennie Maupin 「The Jewel in the Lotus」![]()

* * *

先月ご紹介した横川理彦さんからの推薦の一枚。Bennie MaupinはHerbie HancockやHorace Silverなど名だたるプレイヤーのグループに参加しているマルチリード奏者。収録されているWinds of Changeという曲は全てBennie氏による木管楽器の多重録音。これを聞いて多重録音に対する考えが変わりました。ここまで思い描いている世界が完璧に表現できるのであれば、大いにアリだし、私もやってみたいです。作品全編を通して、深い瞑想に入るような透徹された、それながら境界のギリギリを歩くスリリングな音。Herbie先生も参加する贅沢な一枚です。

Tadahiko Yokogawa

「Crackle 」![]()

「Crackle 」

* * *

ただただ、かっこいい!の一言に尽きます。驚きの手法で作られた横川理彦さんのソロアルバム。ライブでシンセでヴァイオリンの音を加工したアプローチで何度かご一緒させていただいています。今回の作品はその表現方法の延長にあるのか、表現方法の完成形なのか、実験的な通過性な一幕に過ぎないのか、何がどうなっているのかわからないけれど、とにかくかっこいい!かっこよければ何がどうなっているかわからなくても、スッと入ってくる、という音楽の原点を感じる作品です。もちろん類稀なる横川さんにしか作れない作品です!音もすごく良いです。横川さんのライブに行けば買えます!

Chet Baker and the Boto Brasilian Quartet

![]()

* * *

2019年のA Story of Jazz で取り上げるJazz Giantの一人、Chet Baker。逆差別に苦しんだミュージシャンでもありますが、洗練されたサウンドは時代を経て、今なお新鮮な輝きを増しているかのようです。このCDの大部分を作曲しているRique Pentojaの曲が伸びやかで色彩豊かで素晴らしい!Chetにこんな一面があるんだ、と嬉しい発見でした。大好きなアコーディオン奏者、Richard Gallianoも参加していて、贅沢なメンバーの組み合わせです。 Chetの生涯を記したMatthew Ruddickによる伝記書「Funny Valentine The Story of Chet Baker」にこのアルバムの録音についての素敵な記述があります。バークリーを卒業したばかりのRiqueがたまたまヨーロッパでChetに出会い、このアルバムへのゲスト参加を打診したところ、考えてみるよ、といったチェット。後日、Riqueのバンドがライブハウスで演奏していると、階段のところからいきなりトランペットの音がて、チェットが

参加してきた、それが彼にとってのOKのサインだった、という話。すべての音楽を譜面を読まず、耳でこなしていたチェットの才能が垣間見える逸話でもあります。一噌幸弘「物狂い」/「幽玄実行」![]()

![]()

* * *

もしも笛を人間に例えるとしたら、一噌幸弘以外の何ものでもないというか、一噌さんはそもそも笛そのものなのではないか、と思うぐらい、圧倒的なパワーです。我々笛一族の期待を一身に背負って、その期待のはるか上を独走し続ける一噌さんの作品。ご縁に導かれて、一噌さんに能管を習って一年が過ぎました。皆様にご披露できる日が楽しみですが、その前に一噌さんの世界を全力でご紹介したいです。私たちジャズミュージシャンが能の幽玄な世界から学ぶべきもの、つないでいくべきことがたくさんあるように感じています。

今回、ご紹介する二枚はピットインでのライブレコーディングが収録された ピアノ原田依幸 ドラムス吉田達也との洋楽器中心トリオ「物狂い」そして、同じく原田依幸さんと、笙の石川高と邦楽打楽器奏者望月太喜丞 の和楽器+ピアノのカルテットの「幽玄実行」。一噌さんの音楽はメンバー選びが間違いないというのも大きな特徴です。今まで誰もやったことのないような音楽をするのに、それに合うメンバーを集めることはとても難しいと思うのですが、一噌さんのグループは参加しているメンバーが、そしてある種の役割や使命を持って自由でのびのびと演奏しながらも、アンサンブルが笛の音色の磁力に導かれ、ものすごい集中力で進行していく気持ちよさがあります。楽器の編成が和と洋で対になっている2作品は陰陽のバランスを表します。一噌さんの音楽世界はこのボリュームを持ってもなおほんの一角に過ぎないのかもしれません。能管の音色は神々の世界にまで届くような高音ですが、それでいてしっかりと地に足がついた力づよさがあるところにとても惹かれます。笛でこんなに大地を揺さぶるような凄みのある音が出せるんだっ!というところが、習ってみたいと思ったきっかけの一つで、これをぜひフルートにも活かしていきたいです。

柳原陽一郎「小唄三昧」

![]()

* * *

2019年1月のおススメCDは、柳原陽一郎「小唄三昧」です。今回は寳玉が書きました。大先輩、柳原陽一郎さんの最新アルバムですね。思えば収録曲がひとつふたつとできあがる頃から、何かとライブに足を運ぶ機会がありました。

「歌手は歌うだけ」や「おかえりビッチ」では、ライブにMiyaが参加した事もあります。そしてレコーディングライブでも、現場にお招き頂き一部始終を見せて頂きました。それだけに12月のレコ初ライブにお邪魔した時は、感無量と言って良いものがありました。

このアルバムには「時空を超えた!やなちゃんの『新歌謡』集」というコピーがつけられています。ブルース、フォーク、ロック、アイルランド民謡、そして浪曲など、柳原さんの声を主軸にして展開される世界。ライブではずっとソロで聴いてきましたが、ゲストミュージシャンを迎えて、それが一枚のアルバムになったときに現れる、恐るべき洗練の世界。エレキギターが、バイオリンが、締め太鼓と当り鉦が、リスナーの急所をことごとく射抜きます。柳原さんは本気で命取りにいってますね。だからこそ聴く方には生きる気力が湧いてくるわけです。

こういう人と同時代に生きることが出来て、私はホントに嬉しい。何を隠そう、私が初めて買ったポップスのシングルは「たま」の「さよなら人類」です。中学3年生のころです。うーん、何故だったんですかね。そのころすでに「カッコイイ」感じやつのはダメだった気がします。まあ、そのあとはLUNAR SEAとかも聴きましたけどね(笑)。しかし、あの「さよなら人類」を作った人から、直接サンプル版を頂けるような仲になるとは、私は考えもしませんでした。運命とは数奇なものです。

話が逸れましたが、柳原さんの「小唄三昧」、至高の一枚です。素晴らしすぎて正座して聴いても一瞬で終わります。一家に一枚あると円満な家庭になるでしょう。ホネめでたい感じのジャケットも最高にイカしてます。

Mary Lou Williams The Art of Mary Lou Williams (A Keyboard History)

![]()

* * *

一つ前のCDとはうって変わって、この作品はレッスン後の休憩にぴったりです!メアリーの音源は紹介したいものがまだまだたくさんあります。この作品も本当に素晴らしい!まずジャケットが可愛いですよね。このバランス、私はとても好きです。私は定期的に幾つかのホテルのラウンジで演奏していますが、そこで先輩から聞いた印象深い一言「ジャズの良いところはBGMにも、本格的なライブにもどちらにもなることができる所だ」。確かにラウンジではお仲間とお話したい方も、お酒を飲みながらじっくり音楽を味わいたい方も両方いらっしゃいます。心地よい音量で流れるジャズは聞き手のチューニングの次第で、どちらにも聴けるのが確かに魅力の一つです。メアリーのこの作品は、最初はさらっと気持ちよく耳に入ってきますが、そのうちに耳を捉えて離さない箇所がどんどん出てきて、でもそれが本当に心地よくて、素晴らしくバランスが取れた作品です。驚く事にメアリー自身、キャリアの後半ので、レストランで何セットも弾くという仕事をやっていた時期がありました。Cafe Socaietyなどでの華々しい時期とは違い、指先から祈るスピリチェアルな世界に傾倒してからは、ジャズクラブのエネルギーはミュージシャン同士のテレパシーを阻害すると言って、かつて大半の時間を過ごしたナイトライフから身を遠ざけていた時期もあったのですが、その後、すべてを超越したのか、自らの提案でCookeryというレストランにピアノを置き、毎晩5セット、週6日の演奏をした時期がありました。 MingusやCecil Taylorなど名だたるミュージシャンが見にくるそのステージは大変クリエイティブなものだったそう。メアリーほどのキャリアがある音楽家が時間的には過酷な現場をこなしているのに、ショックを受けますが、同じ場所で続けて演奏することで生まれるものをきっと必要としていた時期だったのでしょう。同時にジャズの歴史を鍵盤を通して伝えていく活動も並行にしてやっていて、まさにこの作品のタイトル「History of Keybord」なのです。メアリーの音から学ぶジャズの歴史は重みを持って自分の中で成長していきます。

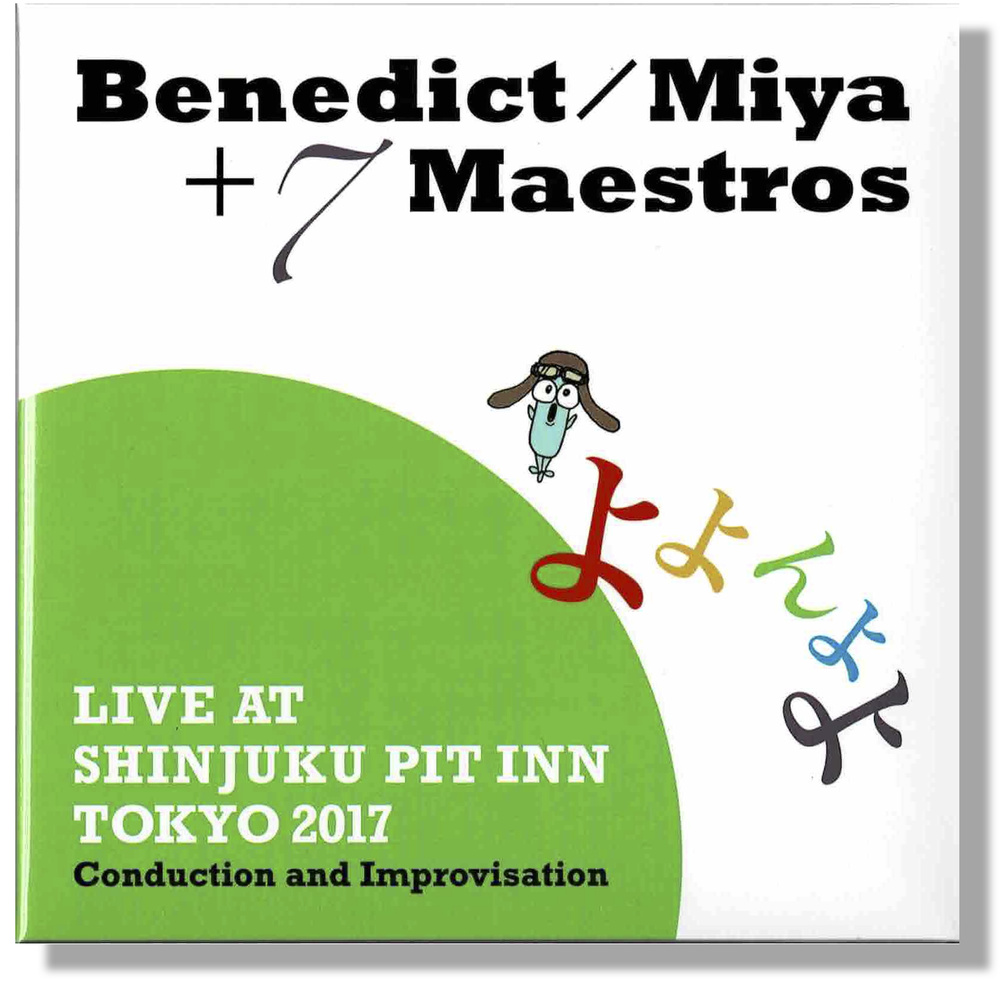

Benedict / Miya + 7 Maestros Live At Shinjuku Pit Inn Tokyo 2017

![]()

* * *

紹介するタイミングを逃してしまいましたが、やはりこの作品は外せないでしょう。スオンレコーズを立ち上げての初の自主制作のアルバムです。早速レッスン終了後のBGMとしてかけてみましたが、うーん、BGMにはあまり向かない作品でした。ある程度集中して聞いてもらった方が、この作品の面白さを感じていただけるとおもいます。とくに気に入っているところは、メンバー一人ひとりの指揮によるアンサンブルの変化。誰が指揮をするかによって、同じメンバーでもガラッとサウンドが変わるのが一つの聴きどころ。そして、音楽には地層のように様々な段階がありますが、そのすべての層を表す音が2枚のアルバムを通してお聞きいただけます。食べ物に例えたら、一皿で、様々な食感と味で、一口ごとに違う表情を見せながら見事に調和するインドのビリヤニが近いと感じています。さらっと聞き流せる作品ではありませんが、スカッとしたい時は得にオススメ。

こちらでご購入いただけます→

Eric Dolphy 『Last Date』

![]()

* * *

以前、ドルフィーの入門編としてドルフィーがスタンダードを演奏しているアルバムをご紹介しましたが、もっと本格的にドルフィーの音世界を味わいたい、という次の段階の方にオススメなのがこちらのアルバム。ドルフィーが糖尿病で36歳の若さで亡くなる27日前のオランダでのコンサートの録音です。かの有名な”When you hear music, after it's over, it's gone in the air; you can never recapture it again”(音楽を聴きおわったら、それは空中に消えてしまう。それを再現することは不可能だ)という本人の言葉も聞くことができます。音の一期一会の性質を表すこの言葉はよく考えれば当たり前のことなのですが、ドリフィーの鬼気迫る演奏との相乗効果でものすごい引力を発し、のちに続く私たちミュージシャンに今なお影響を与え続けます。Gush!『Boléro』

![]()

* * *

加藤崇之(g)、水谷浩章(b)、芳垣安洋(drs)によるライブ演奏を収録した一枚。日本のジャズシーンで今、最も聴くべき3人の組み合わせではないでしょうか。このレーベル、mizmzicは水谷さんが主催するレーベルです。実はこのCDは水谷さんから頂いたものなのですが、価格を見てびっくり。おそらくメインの販売はメンバーのライブ会場だと思いますが、ネットにもありました。とっても良心的な価格です。この作品のようなクオリティの高いものを作ることは本当に大変なことです。自主レーベルとはいっても、演奏者だけでなく、録音技術者、デザイナーなどたくさんの人がチーム一丸となって制作します。そのまとめ役を作品を作る奏者自身がやることは、全体を把握できるので、最善ではあるのでしょうが、誰にでもできることではありません。ベーシトはプロデューサーの才能も抜群の方が多いですが、(私もかれこれ水谷さんプロデュースでCDデビューです、水谷さんに足を向けて寝られません)、そんな経験豊富な水谷さんだからこそ完成した素晴らしい作品だと思います。加藤崇之さんのギター、大好きです。即興もオリジナルも本当に素晴らしいです。ジャケット内面には一点一点違うアート作品もあります。製作者から直接入手できること、中間マージンが発生しないからこそのお求めやすい価格、惜しみない手間がかけられた素晴らしい作品です。

Leo Ferre 「 LE PONT MIRABEAU」

![]()

* * *

おすすめCD持ち込み企画第二弾! 世界中を旅したMさんが、その旅のお供に持って行ったレコードのうちの一枚。おそらくこのレコードは私よりも多くの国を行き来しているでしょう。途中、ベイルートから緊急出国する際、パスポートをとるか、荷物をコンテナに置いていくかの選択に迫られ、泣く泣くコンテナに留め置いたものが、時を経てMさんの手に戻り、はるばるカノンのサロンまでやってきたのでした。このレコードの目線から見た物語は映画にできそうなストーリーです。フェレの哀愁ある歌声とこのストーリーを肴にワインがすすみます。

フランスシャンソン界の巨星 レオ・フェレ。作詞・作曲を自身でこなし、代表曲でもあるミラボー橋はシュルレアリスムという語を生み出した詩人、ギョーム・アポリネールの詩に曲をつけたもの。このほかボードレール、ヴェルレーヌ、ランボーらの詩に曲をつけ、文学的シャンソンと呼ばれました。フランス音楽は結構生徒さんに人気があり、たまにこうして受講生の皆様に私も知らない世界を教えてもらえる嬉しい展開もあります。

レコードをかけただけで、ワインとチーズと香ばしいバターの香りが漂ってくるのは濃厚なフランス音楽の特徴でしょうか。文学的シャンソンというだけあって、言葉の意味がわかればもっと楽しめると思うのですが、音の情報だけでも十分に異国情緒の旅に出ることができる作品。いつかフランス語を勉強するときはフェレの作品で学びたいです。

Hubert Laws

「The Chicago Theme」

![]()

「The Chicago Theme」

* * *

今月のおすすめアルバムは生徒さんからの持ち込みです!これもレコードプレーヤーとカノン自慢のオーディオがあるからこそ!

圧倒的存在感のアルバムジャケット。こういうデザインはレコードならではのインパクト。Axis Mundiでも演奏しているドヴォルザークの家路が入っているのですが、演奏しているメンバーの卓越した技術と、何か新しいものを作ろうという気合いが伝わって来る原曲とは全く違うアレンジ。フルートでリーダーを務めるとなると、何かを超越する事を求められる時代だったと思います。その要求に見事に応え、ゆるぎないテクニックで、ジャズの中でフルートの地位を確立したパイオニア、ヒューバート・ロウズの作品です。お世話になっているサックス奏者、本多俊之さんのお父上、本多俊夫さんが解説を書かれています。遠いと思っている世界は案外近くに存在しているものなのかもしれません。素晴らしい音楽に導かれて一つひとつの事が繋がっていく事を実感します。今後も生徒さんの持ち込み大歓迎です。是非、最高のスピーカーで聴いてみてください!

谷川賢作 「ピアノソロ Vol.5」![]()

* * *

谷川賢作さんの8年ぶり、5枚目のソロアルバムです。賢作さんのピアノの音色に救われたという人はたくさんいると思います。どの人のどんな状況にもフィットする音があるのが賢作さんの音楽の特徴です。優しさが際立つ、気品溢れる音色を堪能できる作品です。賢作さんにはCan On Music School 立ち上げからお世話になっていて、最初のフルートパーティも賢作さんがサポートしてくださって軌道にのせることができました。今年5周年を迎えるスクールのFlute Partyにもゲスト出演してくださいます。ここに集まる個性と才能溢れるフルーティストたちが賢作さんの音色とどんなコラボレーションをするのか、今から楽しみです。

Chico Hamilton Quintet

「The Original Ellington Suite」![]()

「The Original Ellington Suite」

* * *

録音は1958年ですが、ドルフィーが参加したテイクは2000年までお蔵入りしていたという驚愕の1枚。

ドルフィー入門としてもお勧めの作品。私はこのアルバムでドルフィーの魅力に目覚めました。デューク・エリントンの珠玉の名曲をチコ・ハミルトンの見事なアレンジで聴かせます。ドルフィーをフルート奏者としてフィーチャーしたのもチコの先見の明も素晴らしい。ドルフィーの前衛的なアプローチを受け止める楽曲とアレンジの懐の深さ、そして、どこまでも超越していくドルフィーの音楽の真髄、のちの彼のリーダーアルバムで炸裂する美しい世界につながっていく原石を感じる事ができます。10年ぐらい前、某有名コーヒーショップでこの音源がかかっているのに気がつきました。命と魂を削って作った作品が50年後に遠く離れた日本でBGMのオシャレ音楽としてかかる日が来るとはドルフィーも夢にも思わなかった事でしょう…先人が残した素晴らしい音楽が私たちの日常に豊かな彩りを与えてくれる事に感謝です。

MUMU 『 2008 Live」![]()

* * *

日頃お世話になっているMUMUのリーダー、植村昌弘さんのライブアルバム。音楽は感情ではなく情報処理の過程で起きる現象だという植村さんの持論を始めて聞いた時は衝撃を受けましたが、MUMUに何度かゲスト出演させていただく内に少しずつその通りだな、と思うようになってきました。植村さんは毎月ライブを開催し、その度に新曲を発表するという超人的な活動を15年以上続けておられます。前々月、前月とその月の曲しか演奏しないので、MUMUの曲は通常3回しか演奏されることがありません。緻密に作られた美しい曲ばかりなので、もったいないと思うのですが、情報処理として考えるとこれが一番の正解だし、この方がのちに歴史に残る作業なのかもしれないという気がしてきました。二度と聞けないはずの曲が繰り返し聞けると思うと、ますます贅沢な気分になるCDです。音質も素晴らしいです!植村さんの音世界を堪能してください。

Joni Mitchell 「HEJIRA」

* * *

カナダのシンガーソングライターで、ジャズミュージシャンとの共演の多いジョニ・ミッチェルボーダーレスに様々なジャンルの光輝く才能を自分の音楽に取り込んで、相乗効果を生み出しながら音楽を作っていく圧倒的なセンスの持ち主です。なんといってもジャコ・パストリアスとの共鳴が魅力的な作品で、総合プロデューサーとしての能力が非常に高いミュージシャン同士の掛け合わせが生んだ奇跡だと思います。

歌詞/言葉が音楽を牽引しながら、言葉のないインストゥルメンタルな世界との垣根がないのもジョニ・ミッチェルの特徴だと感じていて、歌詞を自由自在に操りつつ、楽器奏者と同じ目線で並列に音楽を作るシンガーの方は、素晴らしい方で何人かいらっしゃいますが、もちろんジョニもその代表のような方です。本物の音楽人と出会える事、音楽を全身で浴びられる事は本当に幸せです。

Mary Lou Williams

「Zodiac Suite」

* * *

ジャズピアニスト作曲家/アレンジャーのMary Lou Williams の、Zodiac Suite (12宮星座組曲) です。歴史に名を残すジャズミュージシャンの事を調べていると、かなりの確率で彼らの友人/教師/メンターとしてメアリーの名前が出てきます。

ざっとあげるだけでも、セロニアス・モンク、

チャーリ・パーカー/ディジー・ガレスピー/バド・パウエルなど。これだけすごい人たちのメンターが、その方たちと比べるとそれほど名の知られていない女流のピアニスト。一体何者なんだろう、という興味からこの作品に出会いいました。

Duke Ellington やBenny Goodman 楽団の編曲を手がけるなど、超一流のビッグバンドリーダーからの信頼も厚く、晩年までブルースのソウルがこもったジャズピアニストとして活躍したメアリー。まぎれもないジャズのスピリットでできているような方なのですが、この作品はジャズでは珍しい「組曲」というスタイル、しかも、12宮星座がテーマという事で、これは面白いに違いないと思い購入しました。

星座や宇宙をテーマにした組曲なのかと思いきや、各星座の友人に宛てた曲をつなげた組曲という構成も面白い。例えば、Aries(白羊宮)はBen Wenster とBilly Hollidayに、Libra(天秤)はThelonious Monk,やDizzy Gillespieに捧げる曲といった具合です。

数多くのジャズミュージャンのメンターとなった、メアリーにしか書けない作品だと思います。

音楽を通して人と人をつないだり、大切に思っている事を、作品を通して世に残していて素晴らしい事です。これらの作品がのちにビッグバンドやオーケストラ編成へと進化を遂げますが、その前の初期の段階が聞けるという事も、過程が見えて非常にありがたいです。

12宮全ての曲がありますので、自分の星座の曲はきっと想像が膨らむ事と思います。まるでメアリーが本当に個人的な距離で、大切な友人に向けて語りかけているかのように聞く事ができる作品です。

SUNDRUM 「KoreaFrontier」

* * *

旅する音楽、本能的に魅かれる要素が詰まった作品です。 日韓合作のアルバムで、 最先端の東アジアの音楽とも言える作品。 先日、APTのライブでご一緒させていただいた、ドラムの荒井康太さんのCDです。 日本と韓国のミュージジャンが、 お互いの音楽的背景を持ち寄って、 ぶつかったり、融合したりしながら生まれる音。 国は違うけれど、こういう過程は、 とってもジャズ的で魅かれます。 そこから生まれる迷いのない音は、 本質的ですっと身体に入ってきます。 韓国の伝統楽器の音色、 リズムをベースにしているのが興味ぶかく、 韓国、そしてアジアのリズムはいつか学んで、 体験してみたいと思っているので、 この作品と出会えた事が嬉しいです。

Louis Armstrong

「Louis and The Good Book」

* * *

何をしても絵になるサッチモ先生。 このジャケットにはレコードならではの良さがありますよね! タイトルの通り、聖書がテーマですので、 宗教色が非常に強いです。 音楽と宗教というのは切っても切れない繋がりがあります。 今私たちが効いているほとんどの音楽の原点には何らかの形で宗教音楽から発展した要素が含まれています。

国籍、人種、宗教の違いを超えた平和へのメッセージを、

強烈に発信したルイ・アームストロングが、 ピュアな視点で自分の原点の一つである宗教音楽に向き合っている素晴らしい作品です。 改めてじっくり聞いてみて驚いたのですが、 最近演奏するようになった曲で、 以前ご紹介した時にはまだ自分のレパートリーに、 取り入れていなかった曲が2曲含まれていました。 Nobody knows the trouble I’ve seen とDidn’t it rainです。

このアルバムは古典的なアレンジなので、 改めて聴き直すまで、すっかり忘れていました。 でも、この2曲をやろうと思ったのは、以前聞いた時に、 無意識に潜在的にインプットされたからかもしれません。 宗教音楽にはそのような強烈な力があるからこそ、 今日まで様々な形に変化しながらも残り続けるのでしょう。

歴史に名を残したジャズミュージシャンの中でも、 自分の宗教的ルーツを大切にし、 音楽の題材にした方がたくさんいます。 Thelonious Monkも度々賛美歌を題材に取り上げています。 子供の頃の環境、親からの影響などで、 音楽の土台として賛美歌を持っている音楽家は多いのではないかと思います。

自分の中にある神性と向きあうことは、 音楽家にとって大切なことだと感じています。 その上で宗教を超越したメッセージを発信することができる音楽家が時代を超えて私たちに平和へのメッセージを伝えてくれます。

ルイ・アームストロング先生に乾杯!

Fela Kuti the AFRICA ’70 Ginger Baker 「Live!」

* * *

ジャズの歴史を作ってきたドラマーは数あれど、私が一番接点を感じる事が出来たのがジンジャー・ベイカーです。ドラムだけでなく、メロディメーカーでもあり、アレンジャーでもありバンドリーダーでもある非常に総合力のある音楽家。2バスでロックドラムの礎を築いた事が印象的ですが、アート・ブレイキー、エルビンジョーンズ、マックス・ローチ、トニー・ウィリアムスなどとのドラムバトルなど、ジャズミュージシャンの尊敬と信頼もあついドラマーです。イギリス出身でロンドンジャズシーンで頭角を現し、ジャック・ブルース、エリック・クラプトンと結成したCREAMで一世風靡するも、一つの成功にすがる事なく、次から次にバンドを渡りあるき、ヘロイン断ちのため、そしてリズムに導かれるまま、アフリカ・ナイジェリアへ。このアルバムはナイジェリアの音楽家/活動家で後に伝説的存在となったフェラ・クティと、ナイジェリア活動時のベイカーが録音した代表的な音源のひとつ

坂口光央 「Aerophotonic」

* * *

今月のおすすめCDは坂口光央さんの。昨年ごろ、テクノや電子音楽に興味がどんどん出てきています。それも坂口さんのような素晴らしい奏者を生で見る機会があったからこそ。今月は嬉しい事にベネディクトのツアーにかこつけて、2回、坂口さんと共演の機会があります。電子楽器のように現代のテクノロジーとの共演で音を加工せずフルートのような伝統楽器で正面から対峙する際、DNAに刻み込まれた伝統楽器の既成概念や表現の幅が邪魔をして電子楽器との距離をどうやって埋めたら良いのか以前はよくわからない時がありました。その後、音楽そのものの理解が深まった事、結局は人間が作っている音楽なんだという事。一つ一つのきっかけがつながって良いタイミングで坂口さんの音楽に出会えて、共演まで結びついた事、嬉しく感じています。例えばストラヴィンスキーの作品のように歴史に残る評価の高い音楽作品は自然の音的模写だと言われる事があります。それぞれの時代にあった表現方法で、自分とその周りの関係性を音で表現方法してきたのが音楽家という生き物なのだと思います。音楽と関わる事には様々な目的や効能がありますが、私達制作者の目的は生きるため、人間として活動していくために音楽と向き合っているのだとしたら、自分がいる環境や自然を見て、そことどうやってつながって生きていくかを音にする作業の過程で出来る限り視野を広くもっていたいです。Can On Music School初の記念すべきおすすめのテクノのCDです。どうぞお楽しみください!Bela BARTOK 「BARTOK plays BARTOK」

* * *

作曲家の自作自演が聞けるというのは、 一番贅沢で幸せな事でもあり、 その曲を勉強したいと思ったら一番の参考になるものです。 このCDを聞きたいと思った一番の理由は、 Benny Goodmanが参加しているから。 Swing Jazzの帝王と呼ばれるベニー・グッドマンと、 ハンガリーを代表する作曲家/民俗音楽研究家、 バルトークの接点は、 全く思いつかなかったのですが、 同じ時代に活躍したパイオニア同士、 音楽の本質を追求すれば交差する点が、 生まれるのも必然だったのでしょう。 キース・ジャレットが、 アルヴォ・ペルトの作品に参加していたり、 パット・メセニーが、 スティーブ・ライヒの作品に参加したりと、 現代を代表するジャズミュージシャンが、 現代音楽の作曲家の作品にフィーチャーされるのは、 自然な流れなのかもしれません。 ジャズという視点だけで限定せず、 広い視野で見ていくと、 ジャンルは違っても素晴らしいものは素晴らしいものと 当然のように繋がっている事を知る事ができます。 一流の作曲家の作品に登場するジャズミュージシャンが、 一流の要望に応える十分な技術があるという事が、

どれだけ高いレベルで創作をしているのかを示しています。 自作自演が多いジャズの世界で、 他人の作品の要望にきっちり応えている場面を聴くと、 また新たな発見につながります。 この事は様々な段階で他の事への応用が可能で、 例えばフルートのレッスンをしていると、 フルート歴の長短に関係なく、 吹いている方のそれまで刻んできた人生が、 音に出てくる事を感じます。 それをどれだけ私が受け取る事ができるか、 そのエネルギーを還元して、 良い流れをまわす事ができるか、

毎回ありがたいチャレンジです。 私たちが探している事は広い視野で音楽の本質と向き合い、 そこから来る喜びを分かち合う事。 音楽にこうして関われている事に感謝です。

もにじん「1」&「2」

* * *

脳内再生率が高いのは、

ハーモニカの特徴とマツモニカさんの音色の、

合わせ技なのでしょうか。

最近ヘビーな音源ばかり聞いていたので、ちょっと息抜きで、

マツモニカさんと長澤紀仁さんのDuo、

「もにじん」をきいています。

聴きやすくライトな仕上がりですが、

お二人の音色の美しさ、ハーモニーの繊細さは天下一品。

ライトだからといって侮ることなかれ。

お二人のナチュラルで心地よい世界観は、

思わず口ずさんでしまうような中毒性があります。

ハーモニカ、特にマツモニカさんのアプローチは、

フルートとの親和性があって、

フルートで吹いたらきっと気持よさそうです。

誰もが知っている曲、そして、知られざる名曲など、

フルーティストの皆様にはレパートリーの参考にもオススメ。

Björk「vulnicula strings」

* * *

10月に開催される小高神社での月明かりコンサートでのパフォーマンスで、久しぶりに弦楽四重奏と共演します。フルート+弦カルの編成で編曲もするので、手元にあるストリングス関係のCDを片っ端から聞いています。実はジャズを専門に演奏する弦楽四重奏は結構あります。

日本でしたら、平山織絵さん率いる、スーパージャズストリングス。ちなみに私はSJSの1stアルバムに、ゲストで呼んでいただきました。今回の小高神社でのコンサートも、織絵さんに人選をお任せして、最高のメンバーになりました。間もなく詳細を発表しますので、楽しみにお待ちくださいね。

さて、弦楽四重奏が入った音源で一番好きなものは、BjörkがBrodsky Quartetと共演しているLive @ Union Chapelというもの。残念ながらCD化はされていないようですが、You Tubeで検索するとフルで聴けますので、是非聴いてみてください。

どうしてこの音源に出会ったかというと音響好きのフランス人にMacを貸したら、返却時「僕の好きな音源を入れておいたから!』と、知らない間にインストールされたファイルが入っていました。「なんなんだ!?」と思ったものの、聞いてみると結構良いものがあって、その中の一つがこのビョークの音源でした。

弦楽四重奏をバックにビョークが、教会の中で歌っているアルバム。ポップなもの、ジャズよりなもので構成されていますが、ビョークの歌と、弦楽四重奏の表情豊かかつ重厚な響きが渾然一体となって、万華鏡のようにキラキラした色彩の中に、連れて行ってくれる一枚です。弦楽四重奏の現代の作品では、一番好きと言っても良いかもしれない一枚になったので、勝手に入れたフランス人には感謝しないといけないですね。

せっかくなのできちんとした製品版も、聴いてみたいと思って購入したのが、今回のオススメアルバム「vulnicula strings」。弦楽合奏+ビョークという編成で、なんとビョーク本人が全て弦楽のアレンジを担当しています。いや、なんていうか、

ビョークはもともとすごいと思っていたけれど、ここまですごいとは!ただただ衝撃です。

愛し合ったパートナーとの別離と、そこからの癒しのプロセスがテーマのアルバム。もしも別れがこんなにも美しい世界を見せてくれるのなら、それはそれで必要な事だろうと思わせる説得力があります。

現代音楽のようでもあり、太古から伝わるメロディのようでもあり、宇宙の神秘が詰まっているようです。集中して聴いていると弦楽の倍音の中に、

すごく不安を感じる部分があって、もしやスピーカーが壊れたのか?と思うぐらいのパワー。

普段だったら、行くことのできないところまで連れて行ってくれる、ビョークならではの強さと美しさがあります。自分でアレンジしているというのが、やはり衝撃で、それでここまでいけるんだっ!というのが見えると、とても励みになります。

Egberto Gismonti「NO CAIPIRA」

![]()

* * *

Frevoという曲が聴きたくて買ったアルバム。フルートの超絶技巧が披露されるブラジル音楽の鬼才、Egberto Gismontiの作品です。Frevoというのはブラジルのリズムの一つ。ブラジル各地の地方独特のリズムの豊かさは有名ですが、世界の他の国々、そして日本にも何か形は違えど、地方の音楽の特色があるのじゃないかな~と想像します。

バルトークはルーマニア各地の民謡を採取し、土地に根付いた音楽の魅力に光を当てました。

ジスモンチも道筋は一緒で、さらにジャズの精神を持ってそのルーツを、他のものと組み合わせながら、昇華させていく音楽の第一人者です。このアルバムは学生の時に大学の授業で聴いて、その後、CDが欲しくて探したのですが、10数年前はどんなに探しても見つかりませんでした。Can On にいらしているブラジル出身のRさんと、Frevoをやる事になって、このCDの事を話したら「MP3で持ってますよ!」との事。

そうか、時代は変わったのですね。レコード時代に比べたらまだ選択肢は広がりましたが、それでも輸入盤のCDの中でも珍しいものは、かなり探さないと見つからないものでした。MP3であるという事はCDも簡単に買えるかもしれない!と思い、ネットで見たら、あっけなく見つかりました。あのCD屋を何軒も回った苦労はなんだったんだ!でも時を経てやっと出会えた分喜びもひとしお。10年以上のブランクがあっても、聴いてみるとやはり素晴らしい!!!豊かな色彩とグルーブに包まれた叙情的な作品。何回聴いても飽きません。

CDタイトルはRさんによると、解釈は一つではないけれど、「田舎とつながる(結ぶ)」という意味があるそう。土着的なグルーブと洗練されたハーモニーで田舎と都会と両方の良さが相乗効果で倍増しています。

今、自分が目指している方向性でもあるので、できる限り吸収したいです。ジスモンチのフルート入りFrevoが収録されている、もう一つの作品Sanfonaも近々入手予定!楽しみです。

Johnny Carisi「Israel」

* * *

Israelといえば、Bill Evans の演奏が有名。少なくとも私はそうだと思っていたのですが、本家Johnny Carisiの演奏を聴いてみたい、と思って購入した一枚。聴いてみて驚きました。まるで高級時計のムーブメントのように緻密に、積み上げられたアンサンブル。他のブルースと一線を画すIsraelのBill Evansの、洗練された流暢な演奏は、この精巧なアンサンブルを一度単純化して、その響きをインタープレイの中で、再構築しているのだと思うと、ますます恐ろしい人達です。

トランペット奏者でもあり作編曲者であるJohnny Carisiが生み出すアンサンブルは、ジャズミュージシャンとしての経験もあり、西洋の伝統的なテクニックも持ち合わせていて非常に魅力的です。

100年ほどの短い歴史の中で大きな変貌を遂げるジャズ。その一番変化が激しい過渡期に、音楽を次のレベルへ押し上げた一人です。(余談ですが軍楽隊の経験もあるとの事で、複雑なアンサンブルの中でも整然とした落ち着きや、絶妙なタイミングで繰り出される金管楽器の突き抜け感は、その経験にも由来しているのかもしれません。実アメリカの軍楽隊出身の名アレンジャーは多いです。)

このCDには3バージョンのイスラエルが入っています。どれも違うバンドでのバージョンです。そのバンドごとにメンバーに合うように、細部を変化させています。ライナーノーツに興味深い事が書いてありました。

Johnny Carisiはアンサンブルによって、メンバーに完全にソロの内容を委ねる事もあれば、アドリブのように聞こえても全部書き譜の場合もあるそう。

とにかく良いものを作る。良い結果のためにはプロセスは問わない。すべての可能性を試す職人気質も伺われます。

もう一つ興味ぶかい記述は、Johnny が恩師であり、作編曲において多大な影響を受けたとされる,

Stefan Wolpeをジャズクラブに案内した時の事。当時の最先端といわれた素晴らしいインストゥルメンタルバンドが演奏していてそれを聴いた Volpeはこう話したそうです。

「皆、素晴らしい才能だ。ただ、一つだけ足りない事がある。彼らは今自分たちが選択している自由を活かせるほどの作曲の才能がないんだ。自由になるためには制限が必要なのだよ。」

確かに、そう言われるとしっくりきます。Johnnyの音楽には整然とした秩序があります。実はその中にショッキングな音の組み合わせや、一般的にNGと言われている音の衝突が内包されているとは、本当によくよく聞かないと分かりません。

本当の意味で自由自在に音が操れないと、

こんな曲はかけないと思います。

Charles Mingus「Three or Four Shade of Blues」

* * *

No body knows the trouble I’ve seen を初めて聞いたのは、ルイ・アームストロングの唄。そのメロディーを採用した、ミンガスのNobody Knows を聞いた時は衝撃でした!ルーツはしっかりありつつも、全く違う形で昇華させている所に脱帽です。作曲 / 編曲 / ベース / ピアノ / 歌と、マルチな才能を開花させたミンガスを堪能できる一枚。緻密に計算された美しいハーモニーを、野太い荒削りな力強さで打ち出します。

強烈なグルーブ。フィーチャーされている3人のギタリスト、(フィリップ・カテリーン/ラリー・コリエル/ジョン・スコフィールド)の競演も見事。

77~8年に録音された作品ですが、ジャズの最大限の魅力でもある多様性と、その関係から生まれる前進するエネルギーは、今の時代を予見するようでもあり、脈々と繋がっているのを感じます。

Steve Reich 「TEHILLIM」

* * *

ミニマルミュージックを代表する、Steive Reichの「テヒリーム」を紹介します。短いフレーズの反復をモチーフとする手法を確立した作曲家。テヒリームはヘブライ語の経典がベースになっている事もあり、CDを流した瞬間にある種の神聖な空気に包まれます。

このCDがレッスン後の息抜きの場にふさわしいかどうか、悩んだのですが、試しにかけてみたら不思議と違和感なく、空間に馴染む事がわかりました。

ライヒの音楽、哲学、美学は生活の中の要素にも、密着している事を感じました。

さて、このテヒリーム、先日ライヒの来日で初めて生で聴く事が出来ました。CDで聞いていた時は、氷のように透き通っていて、クールでドライ、良い意味で無機質な印象でしたが、コリン・カーリーグループで演奏されたサウンドは、血の通った温かみのあるものでした。

録音と生演奏と比べると、例えばジャズのように、感情が表面に出てくるタイプの音楽だと、大抵の場合は生演奏の方がずっと良く感じますが、

ライヒの音楽は録音は録音ならではの良さが、

あるものだと感じさせるものでした。ただ、やはり生演奏はすごいもので、今まで分からなかった事が生を聴いた瞬間にパッと理解できます。

生演奏される事を想定して書かれた楽曲は、一度は生で聴きたいものだな、と改めて思いました。

畑から採れ立ての野菜を食べているような贅沢があります。

対してCDの録音が流通した野菜だとしたら、流通の方法も様々ですが、ライヒの音楽はその栄養分を抽出した、サプリメント的要素もあるかもしれません。それを生で聴くと、その場で生絞りした、野菜ジュースを飲んでいるような感じでしょうか。

理由はわかりませんが、ライヒの音楽は身体に良さそうです。 細胞が喜ぶ感じがします。

嘉手苅林冒「嘉手苅林冒 特集」

* * *

琉球民謡「梅の香り」。この曲の出会ったのは1月に開催した玉蟲サロンがきっかけです。菅原道真の俳句「東風吹かば にほいをこせよ梅花 主なしとて春を忘るな」をテーマに創作しました。

後の飛梅伝説につながるこの句に合う曲で探していた所、存在を知った曲です。早速聞いてみたいと思い、南の民謡の先生、かりゆしバンドの晢さんに電話して、嘉手苅林昌なら間違いないよ!と教えて頂きこのCDを入手しました。

民謡は正しい場所(その唄が育まれた大地)で聴く事ができれば、すんなり入ってきますが、そうでない場合、とくに初めて聴く唄の時は、本当に上手い人の物を聞かないと全く摑みどころがないものです。

その点、嘉手苅林昌は心配無用。島唄の神様と呼ばれるその歌声はなんとも素朴で奥深く、聴き手を唄の舞台の風景へと誘います。梅の香りを覚えるために何十回と繰り返し聴いて、はじめと終わりのテンポが大分違う事に気がつきました。

どんどんと早くなっていくのですね。たまたまこの録音がそうなのか、繰り返し聞かなければ全く気がつかないほど,自然にゆったりと流れているので、音楽とはそういうものなのでしょう。

やっぱり音楽って面白い!カノンのもう一つの拠点、福島県相馬地方の民謡で有名なのは「相馬流れ山」です。

初代相馬藩の藩主相馬重胤が千葉の流山から相馬に地に居を移し、故郷を偲んで歌われる歌詞です。

地元では大変有名な民謡で、年に1回「相馬流れ山全国大会」が開催されます。全国大会といっても名ばかりかと思いきや、チラホラと他県からの参加者も見受けられます。

何回か見に行きましたが、民謡の面白さは年齢問わずの楽しみがあること。私が感動するのは子供やお年寄りの唄です。恐れを知らない子供やお年寄りの唄は,想像もつかない突き抜け感があって、音楽の底知れぬ力を実感します。

そして、その力は世界共通で、アフリカからアメリカに連れてこられた方達と、一緒に海を渡った彼らの土着的な音楽が後に,発展してジャズになる訳ですが、民謡がその土地を離れて存続する事を可能にしたのが、ジャズなのだろうと思います。民謡の視点から見ると、世界の音楽の共通言語として、ジャズのテクニックが使える事がわかります。

これからもっともっとそうやって、世界の民謡が繋がっていって、その形として残るものやジャズのように発展するもの、色々な形態があると思いますが、その先にあるのは平和と友好だと思うと、将来がとっても楽しみです。

Thelonious Monk「Plays Duke Ellington」

* * *

聴きたい音楽をベストのタイミングで、聴く事が出来た時の喜びは何物にも変えられません。逆を言えば、聴きたくないものを無理やり聞いても、何にもならない。

モンクの音楽はアロマオイルのように、エッセンスが抽出されているので、それが毒になるか薬になるかは、リスナーのコンディションによって変わってくると感じています。

という訳で、今回はモンクビギナーでも安心して聴けるものを選択しました。モンクも大変尊敬していたという、デューク・エリントンのナンバーを集めた一枚。これを聴けばモンクがどれだけ”伝統的な”スタイルを踏まえた上で、自分の音楽的哲学を展開しているのかが、おわかりいただけると思います。

スタンダードの枠の中に納まりながらも、一音一音からモンクの美学が感じられます。このCDでモンクサウンドに慣れてから、モンクの数々の名盤をベストな時が来た時に、是非聞いていただきたいです。

Jethro Tull「The Jethro Tull Christmas Album」

* * *

今年のフルートパーティでも話題になりました、フルート&ボーカルのIan Anderson率いるJethro Tull。彼らが手がけるクリスマスアルバムが今月のおすすめの一枚です。日本でもコアなファンが多いイアン・アンダーソン。

私は学生の頃、ロンドンでジェスロ・タルを知っているか?と聞かれて、正直に知らないと答えたら、あんた本当にフルーティスト?と言われた事があります。

彼らの世界観は一度聞いたらヤミツキです。クリスマスキャロルやバッハの曲なども、ジェスロ・タルの手にかかるとこんなサウンドになるのか!食べ慣れたいつもの味が、スパイスの効いた新しい料理に変身したかのような、嬉しい新しい感覚を私たちにくれます。フルートの可能性をごく自然な形で、様々な境界を超えていって他の誰にもできない領域へ持っていった、イアン・アンダーソンの音楽性、おおいに学びたいです!

渋谷毅 / 市野元彦 / 外山明「Childhood」

* * *

渋谷さんの音楽は、なんて言えば良いのか、はまってしまうのです。一定の周期でまた聴きたくなる。しばらくぶりに聞くと前には、見つけらなかった新たな発見がある。飽きるまで聞いて、しばらく置いておくと、また聴きたくなる。もっと、もっと、渋谷さんの音楽を知りたいと思うのですが、手が届くようで届かない不思議な距離感があります。

この心地よさの正体はまだわからないのですが、

来年はありがたい事にまた共演できる機会があるので、どっぷり渋谷さんの音楽に浸りたいと思っています。この作品にはギターの市野さんのオリジナルが、多数収録されています。

3人のバランスは絶妙な力の抜け具合。達人にのみ可能な余裕を持って全てを見渡した上で、その場に必要な音だけを丁寧に置いていくような音づくり。その時は完璧なバランスに思えても、しばらくぶりに聞いてみると、まだこんな秘密の扉があったのか!となるのが、渋谷さんの音楽の底知れぬところだと感じます。

3人がそれぞれ1音でその音の持ち主が誰なのかわかる、独自の音色/音楽の中の声を持っている事が、これまでの音楽の流れを汲みつつ、このアルバムが他の何ものとも違う、自由な軽さにつながっているのでしょう。

James Moody/Jeremy Steig/Sahib Shihab/Chris Hinze

「Flute Summit」

* * *

このJames Moody の枯葉をどれほど聴き込んだ事か!フルートのAutumn Leavesの演奏といえば、

Jeremy Steig とBill Evans の共演が有名ですが、

そのジェレミーも参加しているという、フルーティストにはたまらない一枚です。この二人にSahib Shihab とChris Hinzeが加わり、フルーティスト4人を支えるのは欧州の名人、ヨアヒム・キューン/ ジョン・リー/アルド・ロマーノ という素晴らしいトリオ。ライブ録音で当時の熱気が伝わってきます。

以前ご紹介した秋吉敏子さんのフルートカルテットとは、また違った趣です。エネルギッシュで即興性に溢れ、ビーバップやクラシックなど、それぞれの背景を持ち込みながらも、フルートの可能性を開拓するぞ!という気概に溢れています。

1973年の録音。この頃はまだまだジャズの中ではマイナー楽器だったフルート。先人たちがこうして少しずつ道を切り開いてくれたおかげで、私たちが身近にジャズフルートを聞く事が出来たり、演奏するきっかけに繋がったりしているのですね。

ちなみにこのアルバムに参加しているジェレミー・スタイグは、晩年に日本に移り住みました。

私も影響を受けた一人だし、今年、悲しいニュースを聞いて本当にがっかりしたのですが、枯れ葉を演奏する度に本当にもうお会いする事ができないのかと、じわじわ実感します。

近年はデジタル絵本の制作に集中していると聞いていたので、てっきり演奏活動はされていないと思い込んでいたのですが、このアルバムのデータを探してネットサーチしていたら、近年、Can On Music Schoolから目と鼻の先にあるライブハウスに、ここ数年、年に数回出演していた事がわかりました!

ジェレミーさんと同じブロックの中に、私も生徒さんもいたという訳です。もっと早く気がついていれば、おすすめできたのに、本当に悔やまれます。

私も初めて生で聴いた時は感激でしたが、自分が音源で聞き込んだ人の演奏を生で見れる事は、何よりもの上達への早道です。もしも、そういう方の演奏を生で見るチャンスがあったら、絶対にお出かけする事をおすすめします!

Andrew Bird「Music of Hair」

* * *

Andrew Bird のデビュー作 Music of Hair を紹介します。前回紹介した、Wind and Rain (このアルバム内では、Two Sisters というタイトルになっています。このくらい古い曲だと複数の名前を持つ事は珍しくありません)の音源を探していて出会った一枚。1996年の作品ですが、現在は廃盤になっているのか、購入できる所が見つかりませんでした。所が、なんとYou Tubeに丸ごと上がっているではありませんか。買いたくても、買えない訳だから、きっとこれで聴け、という事なのでしょう。今の時代の方なので、きっと本人も了承しているはず??

Andrew Birdはヴァイオリンやボーカルなどを操るマルチ楽器奏者。人気TV番組「TED」にも登場し、ループさせた音源を使用してその場で一人オーケストラを作る手法を紹介しています。独自の音楽性とはまさにこういう人の事を言うのでしょう。

クラシック、ブルーグラス、ジャズやブルース、インド音楽など様々な背景を感じさせる彼のサウンドは一見(聴)、素朴なのですが、さりげなく各所に毒が仕込んであって、それがまた心地のです。

ただ、美しいだけでは物足りなくなる所を、仕込まれた毒によって絶妙なバランスが保たれています。

毒といえば、パラケルススの格言「全てのものは毒であり、毒でないものなど存在しない。その服用量こそが毒であるか、そうでないかを決めるのだ」 がありますが、Andrew Birdのこの作品は毒になるか、薬になるか、綱渡りのようにギリギリのバランスを保って、常に揺れているような危うい魅力があります。

何よりもこのアルバムのアートワークもそうですが、作品全体の雰囲気が本人の雰囲気にぴったりはまっていて、上手い/下手ではなくて、雰囲気があっている事が、一番大切な事なのでは、と最近考えています。

音楽は目に見えない世界ですが、その音を紡ぎだす人間の目に見える部分、例えば、表情、体つき、着ている服、普段食べてるもの、

その人が全身で醸し出す雰囲気が、その人の音に合っているという事が、一番自然で、魅力的で、人を惹きつけるものがあるのではないでしょうか。

ちなみに音楽の中の「毒」は一瞬、耳が「ゲッ!」となる時の事。

でも不思議なもので何回も繰り返し聞いている内に、むしろそれが心地よくなってきます。

音楽の歴史を見ても、最初から複雑なサウンドが存在したわけではなくて、少しずつそうやって、作曲家や奏者や聴き手が耳の可能性を広げていって、そのような音像が生み出されてきました。

味覚も大人になるに従って少しずつ複雑な味が楽しめるようになるように、聴覚も段階を追って、少しずつ新しいサウンドを覚えていくと、無限の気持ち良い可能性が広がっている事に気がつきます。

もしも「ゲッ!」となるサウンドに出会ったら、そこでシャッターを閉じるのではなく、ちょっと時間をおいて、もう一度聞いてみると、新たな発見があるかと思います。

耳は私たちが頭で理解しているよりも、はるかに多くの情報を聞き分けている事を再確認させてくれるアルバムです。

CROOKed STILL「 SHAKEN by A LOW SOUND」

* * *

Aoife O`Donovan…彼女のような透明感のある声が個人的にツボです!先月に引き続き、世界で活躍する同世代のミュージシャンをピックアップします。このアルバムに出会ったのは、「Wind and Rain 」という曲のリサーチをしていた時。

突然ですが、Murder Ballad (殺人バラッド)というのをご存知ですか?17世紀中頃には活版印刷で販売されてますが、起源は中世にさかのぼり、旋律はスカンジナビア、イギリス、スコットランドなどの、伝統的なバラードをモチーフにする事が多かったそうです。情報の伝達のメインの方法が口コミだった時代、当時におきた殺人事件を歌で人から人へ伝えていました。実際におきた事件、もしくは伝説的な事件を、被害者または加害者の目線で、どのようにして起きたのか、どうしてそうなったのか、その後、犯人がどうしたのかなどを、メロディーにのせて歌いついで行ったものが、その名も殺人バラッドとして歴史に残った訳です。今の時代で言えば、お昼のワイドショーのようなものなのでしょうね。

さて、Wind and Rain の歌詞の内容の大枠ですが、

(歌い手によって内容が変化するのも一つの魅力です。)

―――――――――――――――――――

あるところに二人の姉妹がいました。一人は黒髪、一人はブロンド。二人とも一人の青年に恋をしました。青年はブロンドを選びました。黒髪の少女は彼女を川に突き落とし溺死させました。そして、彼女が下に流れていくのを見ました。彼女は青年の池まで流れつきました。死体はまるで黄金の白鳥のようでした。彼女は川辺にたどり着き、骨は洗われました。そこにフィドル奏者がやってきました。そこに横たわる骨を見つけて、叫びました。なんて恐ろしい雨と風!彼女の髪の毛で弓を作りました。肋骨でフィドルを作りました。そのフィドルが奏でる事の出来る唯一の曲は、恐ろしい雨と風の曲でした。

―――――――――――――――――――

というもの!こわ~い!

でも、長年人から人へ語り継がれただけあって、

本能的に魅かれる所があるのが、音楽の怖くて、美しい所だと思います。

さて、この曲を演奏するCrooked Stillは、プログレッシブ ブルーグラス/ストリングバンド。ボーカル、チェロ、バンジョー、ベースを軸にした編成で、伝統的なブルーグラスのスタイルだけでなく、

現代的なジャズを含むコスモポリタンな雰囲気を持つバンドです。

いつか、生で聴いてみたし、一緒に演奏することも夢ではないと思いながら、

この記事を書いています。

Soweto Kinch「Conversations with the Unseen」

* * *

UKのジャズシーンを牽引する、アルトサックス奏者/ヒップホップMCの、Soweto Kinchのデビュー作。耳を惹き付けられるMCからはじまる本作。

MCとサックスプレイが垣根無く、一つの作品として見事に調和しています。

革新的なジャズとMCの融合、エネルギッシュなプレイだけでなく、伝統的なジャズのスタイルへの敬意も随所に感じられます。

このアルバム一枚の中で、何種類ものスタイルが登場しますが、どれも自然に受け入れる事ができるのは、自分のルーツとつながっている、虚飾のない音だからなのでしょう。

世代的には同世代といえるプレイヤーです。きっとこの先、生で聴けるチャンスがあると思います。

渋谷毅・津上研太「無銭優雅」

* * *

今年の秋にピアニスト/作曲家の渋谷毅さんと共演する事が決まった事を記念して、渋谷さんと津上健太さんのDUO「無銭優雅」をご紹介します。

曲は全曲、津上さんのオリジナル。解説は今年5月に共演させて頂いた作家の山田詠美さん。

詠美さんの解説に、“大人の事情を受け止める音楽”とありますが、まさにその通り。日々の雑務の中で、うっかり通り過ぎてしまいそうになるのですが、ふと立ち止まって、大人の音楽に耳を傾ける事が出来るのは本当にありがたい。

レッスンの前にこのCDをかけて、レッスン室でレッスンをして、また無銭優雅がかかっているサロンにもどってくると、なんというか、良い意味で調子が狂うというか、密度の濃いレッスンの後でも素の自分にもどれる、なんとも不思議なエネルギーを持つ作品。

聴けば聴くほど、じわじわと身体に染み込んでくる、スルメ的な味わいもあります。

カウント・ベイシー「THIS TIME BY BASIE」

* * *

50~60年代のヒット曲を、カウント・ベイシー流にアレンジした傑作アルバム。クインシー・ジョーンズのアレンジが冴え渡ります。

ビッグバンドサウンドとは縁がないと思われがちな、フルートがフィーチャーされている場面が多いのは、クインシー・ジョーンズならではのセンスでしょう。クインシー先生、ありがとうございます!

すべての瞬間が見事に、カウント・ベイシーのスタイルになっているし、原曲も聞いてみたいと思わせる、カバーするほうも、されるほうも、Win Winの関係になるのが、楽曲をカバーする際の究極の理想。

有名な作品になるほど、難しい事だと思うのですが、まぎれもない自分だけの音を持ち、音楽そのものの源流につながっている、ミュージシャン達がつくったアルバムだからこそ、このような素晴らしい作品になったのでしょう。

アントニオ・カルロス・ジョビン「Urubu」

* * *

ブラジル音楽を語る時に外す事の出来ない、Antonio Carlos Jobim とドイツ出身の作編曲家 Claus Ogermanの、黄金のコンビのファンは多いと思うのですが、私も例にもれず、オガーマンのストイックなアレンジの大ファンです。

世界的ヒットを飛ばしたジョビンの作品の中でも、自然との対話という音楽の本質的な側面が強い作品。ブラジルの民族楽器ビリンバウの調べで幕を開ける一曲目の「Boto」では、とくに、このアルバムのプロデューサーでもるオガーマンの、切れ味抜群のアレンジセンスが隅々まで光っています。

一音も無駄がない、シンプルにして完璧な作品です。

ハービー・ハンコック「Gershwin's World」

* * *

トリビュートアルバムの鑑のような作品です。

本質を追求しながらも、自らの創造性を失わない。変化をエネルギー源とするジャズミュージシャンとしては、当然の事なのですが、ガーシュウィンに臆する事なく、正面から挑んで、対峙して、吸収して、自分の作品として完成させたハービー先生。言葉がありません。

ガーシュウィンがこの作品を聴いたらきっと喜ぶと思います。

Jazz is the result of the energy stored up in America… George Gershwin

(ジャズはアメリカ内で蓄積されたエネルギーの結果である)とガーシュウィンが述べているように、ジャズミュージシャンに愛される作曲家になった一つの理由が、ガーシュウィン自身が内包する多様性であり、それを見事に体現した作品です。

ゲストもスティービー・ワンダーやチック・コリアなど、限りなく豪華。グラミー賞を受賞した1998年の作品です。

CARTOLA「CARTOLA」

* * *

私は活動をはじめたばかりの頃は、ジャズフルーティストとして認められたい、という気持ちが強くて、ジャズという(自分の思い込みの)ジャンルに固執していた時期がありました。

経験を積むにしたがって、ただただ、良いものは良い、そして良いものに出会った時の喜びを共有したい、という気持ちに変わりましたが、

そうして自分が変わると入ってくるものも変わってくるようで、こうして、素晴らしい作品にまた出会えた事に感謝します。

カルトーラの音楽の素晴らしさは聴いた瞬間にすぐに伝わると思うのですが、もう一つ、感動したのは、この日本語版に付属されている竹村淳さんによる解説です。

カルトーラの作品は歌詞も重要になってくるのですが、丁寧な対訳があるのが非常にありがたい。

そして何よりも、竹村さんのカルトーラに対する愛がつまっている解説で、読んでいるだけで幸せな気持ちになります。

作品の文化的な背景やメンバー紹介が丁寧に書いてあって、日本から遠い国のはじめて聴く音楽でも、この解説を読むと、まるで大切な友人の作品を手にしているかのような気持ちになります。

ちなみに竹村さんが

「余談かも知れないが、核戦争が始まったり原子力発電の事故で、シェルターのなかに避難する必要がおこった時は、CDウォークマンとカルトーラのこのCDと予備のバッテリーを持って行きたいとぼくは思っている。いく度となく生きてゆく元気を与えられたカルトーラの音楽と一緒だったら、なんとか見苦しく乱れる事なく、最後の日々を送れそうな気がするからである。」

と記しているように、(1989年に書かれた内容ですが、

今となってはなんだか予言のようにも感じられます)カルトーラ65歳にしての初冠作品はまさに不滅の名盤の名に相応しい重みです。

私もいつかこのような熱烈な解説を書いてもらえるような作品を世に残せますように!

Gilgongo「第一種」

* * *

今回はAxis Mundiのサウンドを支えるリズムセクション、植村さんとナスノさんが参加されている,

「Gilgongo」のアルバムをご紹介します。清水一登さん(キーボード、Voice)に植村さん、ナスノさんが加わります。

Axis Mundiを聴いた事がある方でしたら、同じリズムセクションでも、他のメンバーが変わると方向性が、こんなに変わる事に驚かれるのではないでしょうか。

お二人がいかにたくさんの引き出しを持っていて、有機的に音楽を作っている事がはっきりわかると思います。

特筆したいのは植村さんの音色の繊細さ&美しさ。フルートプレイヤーが、音量のストレスを全く感じずに演奏出来る事はかなり貴重です。相当なドラムの技術が必要なのだと思います。という事で、植村さんのプレイにも是非ご注目ください。

Duke Ellington

「Third Sacred Concert The Majesty of God」

* * *

Duke Ellington のロンドンのWestminster Abbeyで行われたSacred Concertの1973年に行われたコンサートのライブ録音。

1974年に亡くなったエリントンはこのコンサートの時は、すでに自分の死期が近い事は知っていたそうです。この収録曲の多くが、神に自分の死ぬべき運命について問いかける内容にとる事ができます。Duke Ellingtonの作曲家としての技量を思い知らされるだけでなく、最後の最後まで全身全霊で

音に向かい続ける姿勢が胸を打ちます。

実はWestminster Abbeyは以前一度訪問した事があって、20年前に行われた第二次世界大戦終戦50周年の記念式典に、イギリス人の祖父とともに参列しました。

軍人としてミャンマーで働いていた祖父は、橋をかけたり、壊したりする役目だったそうです。終戦後、娘(私の母)を日本に嫁がせ、両国の和平に貢献したという事で、そのセレモニーに参列する事になったのですが、

その時に夏休みでイギリスにいた私も同列する事になりました。そんな訳で、和平の象徴ともとれる存在として、式典の中で記念碑に花輪を献上するという大役を仰せつかり、緊張しながらも、なんとか無事に任務を果たした記憶があります。

何かをしたからそこにいる訳でもなく、ただ、父と母から生まれて、これまで生きていただけなのに、なんで自分はここにいて、こんな事をしているのだろう?という中学生らしい疑問を感じた事も覚えています。

しきたりや伝統を重んじる性格だった祖父が、この式典に参加出来る事を誇りに思っている事は、

子ども心にも伝わって来て、一年に一回、会うか会わないかという関係性で、軍人気質であまり得意ではなかった祖父が、これだけ喜んでいるのだから、まぁいいか。とその疑問に蓋をした事も思い出しました。

私の出来事は小さな話ですが、Duke Ellington のこのアルバムを聞いていると、イギリスの祖父や祖母の事を思い出します。そして、死を目前にした神との対峙をこのような形で、残してくださった事に感謝します。

きっとこの先何年も聞き続ける作品です。

天田透「BERLIN」

* * *

今月のお勧めCDは尊敬するフルーティスト、

天田透さんの、誕生月を記念して、天田さんのCDを紹介します。

天田さんとは何度も共演させて頂いていますが、フルーティストとして、このような方と同じ年代を生きている事が、どれだけ貴重な事なのかを噛み締めつつ、恐れ多くもなんとか同じ土俵に立ちたいと、必死に立ち回っています。

コントラバスフルート、バスフルートと低音を奏でる種類のフルートで、倍音を使った高音のアプローチが光る天田さん。きっと普通のフルートだけでは、天田さん音への情熱を受け止めきれないのだと思います。

本作では、ライブではなかなか聞けない、普通のフルートの演奏も聞けます。とにかく上手い!上手い!そして、かっこいい!!フルーティストは必聴の一枚です。

平成11年11月11日に書かれた11拍子(!)の曲、「11.11.11」も収録されています。

Jaco Pastorius「Word of Mouth」

Can On Music Schoolはおかげさまで2周年を迎える事が出来ました。生徒さんと一流の音楽家が一同に会するFlute Partyも昨年に引き続き、今年も開催致します。

さて、今月のお勧め音源はJaco Pastorius の「Word of Mouth」。この中に収録されている「Three Views of a Secret」が昨年のパーティの全員でのアンサンブル曲でした。

昨年は初めての開催で、場所選びから何から、すべてが手探りの状態。事務的な準備が後手にまわってしまったのですが、参加を表明してくれた生徒さん達の仕上がりの良さを見て、直前でフルートアンサンブルをやろう、と決意しました。

ギリギリでフルート7本のアレンジを書きあげたのですが、生徒さんに譜面を渡したのは本番当日。

そして、曲を知っている方でしたらお分かり頂けると思いますが、「Three Views Of A Secret」は決して簡単な曲ではないのです。

アレンジした時に、当日のぶっつけ本番でも問題ないだろう、と疑問を持たずに取り組めたのは、

生徒さんのポジティブなエネルギーに後押しされたからだと思います。

そして、本当にすごいのは、当日渡してほとんどリハーサルもせずに迎えた本番で、全員が完璧に演奏出来た事!!最高のハーモニーでした。

ジャコの魂も喜んでいたのではないでしょうか!?

たま~に、こうして奇跡が起こるから、音楽はやめられなくなるのです。そんな訳で、カノンで秋に聴きたくなる一枚として紹介致します。

山下洋輔「バンスリカーナ」

* * *

山下さんの曲には、音楽史に残るであろう名曲がたくさんあります。このレコードの表題曲 バンスリカーナも良い例なのですが、アイディア非常にシンプルです。バンスリカーナでは短いモチーフを繰り返していて、背景でコードが毎回変わります。

シンプルで自然に聞こえるアイディアと展開なのですが、この短いサイクルの中に宇宙を詰め込んでしまうのが、山下さんの技というか魔法なのだと思います。モチーフは余計なものをすべてそぎ落としたような、研ぎすまされたものを持ちながらも、宇宙全体を捉えて、それを一言で表すとこうなりました、というような感じで、テーマで観客を惹き付けておいて、その後のソロの展開で、一気に宇宙の中心まで連れていってしまうようなパワーがあります。

キアズマやスパイダーもこのような引力のあるモチーフですが、合わせて、それぞれのモチーフの独自の躍動あるリズムが、曲そのものに命を吹き込みます。

演奏していても、どこまでもいけるような奥深さがあるのですが、モチーフの芯が強いので、行き過ぎて迷子になる事もなく、安心して、探検に没頭できます。

私もいつかそんな曲を書きたいです。

山下洋輔「Rhapsody in Blue」

* * *

そこで、今回ご紹介するCD「Rhapsody in Blue 」です。山下洋輔さんの音楽からは、確実に山下さんの「声」が聴こえてきます。山下さんのジャズのアプローチを、聴いた事がある方は多いと思うのですが、クラシックの曲を演奏となるとちょっと珍しいかもしれません。

(スケジュールを拝見すると、実際はかなりの割合で、クラシックの題材をとりあげていらっしゃるのですが)

表題曲のRhapsody In Blue はもちろん、その他の収録曲もバッハの無伴奏チェロ組曲や、ショパンのノクターンなど、一度は耳にした事があるような曲が並びます。

これらの曲が山下さんの解釈で演奏されるのですが、きっとガーシュインやバッハがこれを聴いたら、喜ぶだろうというような作品のエッセンスを捉えながらも、限りなく自由で躍動的な、山下さんご自身のエネルギーが隅々まで感じられます。

ジャズの場合は、とくにスタンダードジャズは、

誰かが作曲したものを「カバー」するスタイルですが、その中でも、アレンジのセンスしだいで、

ただの物真似になるか、曲そのものに新しい命が吹き込まれるかが、変わってくるのが面白い所だと感じています。アレンジというのは、作曲者に敬意を払いつつ、

自分の声を吹き込むという事だと思うのですが、

山下さんのこの作品は、見事に曲に新しいエネルギーを注入していて、その題材がクラシックの古典だという所が、山下さんの音楽性の深さの成せる技なのでしょう。

山下洋輔の世界が炸裂する一枚です。

Dave Mackay & Lori Bell Sextet「Take Me To Brazil」Dave Mackey Trio「Love Will Win」

* * *

インターネットの普及や、グローバルに活動する人々が増えた今でこそ、世界中のタイムリーに活躍しているフルーティストの情報を把握する事は、そんなに難しくはないのですが、これらのアルバムを見つけたのは15年ほど前、学生の頃にレコード屋で、必死にフルーティストのアルバムを探して見つけたので、その苦労も相まって私にとって特別な作品になっています。

この記事を書くにあたって、Lori Bellさんの情報など探してみたら、I tunes でリーダーアルバムが買えるみたい。うーん、買った当時はいくら探しても情報が出て来なくて、逆にそのレアな感じがたまらなくうれしかったのですが。

内容は、素直な音色、素直なアプローチが潔い、フルート好きにはたまらない、クリエイティブな喜びに溢れる作品です。Take Me to Brazilはボサノバ中心、Love will Winはジャズの作品ですが、ソリストとして活躍するジャズフルーティストは、どちらかと言えば、個性の強いプレイヤーが多いですが、このようにストレートアヘッドにスイングする素直なフルートの作品は、なかなか貴重です!

そうかといって、個性がないといえば決してそんな事はなく、作品全体を通して、このメンバーでしか出せないサウンドになっています。

その秘密は、きっとピアノのDave Mackay とLori Bellの音楽的相性の良さなのじゃないかな、と感じています。一緒に演奏する奏者の組み合わせによって、魔法のような化学反応が起きる時があります。

Dave Mackay とLori Bell、二人が一緒に音を作る喜びが、メンバーや聞き手にまで伝染して、みんながハッピーを共有できる、そんな作品だと思います。

音楽の相性が良いメンバーは本当に宝だ、と

あらためて気がつかされる作品です。

「Charlie Parler With Strings」

* * *

今月のおすすめCDはStory of Jazz 第2期シリーズの最終回を記念して、Charlie Parler With Strings をご紹介します。ジャズには2種類のヒーローしかいない、Charlie Parker以前とCharlie Parker 以降だ、という言われがあるように、現代のジャズを語る時にCharlie Parker、通称Birdは、避けては通れない偉大な存在です。

この一枚は、その独創的で革新的な、疾走感のある高度な技術のプレイを、余す所なく伝えるだけでなく、弦楽器とのアンサンブルする様から、繊細でまるで声の表現のような、歌心のあるアプローチを味わう事が出来ます。収録曲はもともと歌もの、つまり歌詞がついているスタンダードナンバーが中心ですが、Birdが吹くメロディは歌詞が聴こえてくるかのようです。かえってこのようなスタンダードナンバーを、インストゥルメンタルでアンサンブルする事によって、歌詞がもつストーリーを超越して、より広がりと深みのある領域へ、聴き手を導いてくれます。

Birdの繊細さを表すエピソードを、BBCアーカイブの「Story of Charlie Parker」の中で、このCD作品のプロデュースの補佐をしていた、Mitch Millerが語っています。

収録の日、ストリングスセクションがリハーサルをしていると、Birdがサックスを抱えてスタジオに入って来ました。周りを見渡し、音を聴き、そして出て行ってしまったそうです。

準備が出来たので、いつでも録音を始められるよ、

と声を掛けようと思ったら、肝心のBirdがどこにも見当たりません。結局、ストリングスセクションには約束の日当を支払い、その日は録音できなかったそう。

後日、やっと連絡がついて、一体何があったのか問いつめると、スタジオの中で聞いたものが、たたただ美しくて、美し過ぎて、そこにいられなかったとの事。プロデューサーであるNorman Granzはたいそう、お冠だったそうですが、結局、無事に録音が仕上がると、Just FriendsやApril in Parisなどの楽曲が、今までのCharlie Parkerの作品を上回る、大きなヒットとなったとの事。

ストリングスとのアンサンブルがとにかく美しいので、Be Bop (Birdが設計した新しい音楽の流れ)を、聞いた事がない人でも、自然に聞けるし、筋金入りのBe Bop ファンも、このある意味異質な作品が、常に前進し続けたBirdの音楽の道筋の中での、重要な役割を祝福して楽しめる事と思います。

才能を惜しまれつつ、(没後のほうが評価は高まっていますが)若くして亡くなったParkerですが、

その最期まで音楽的なチャレンジは衰えず、ヒンデミットやバルトークなど現代音楽を研究し、フランスでクラシックの作曲の勉強をしたい、という希望を語っていたそう。

頂点を極めてもなお、音楽的探究を続ける姿勢に脱帽です。

最後に同じくBBCの番組で、Birdの肉声インタビューの言葉を紹介しつつ、このアルバムを聞きながら、Story Of Jazz vol.7 Charlie Parker編の準備に勤しみます。

「きっとあと25-50年後にはどこかの若いヤツが現れて、今おきている事に何か革命を起こすだろう。初めて音楽を聞いた瞬間から、音楽は可能な限りクリーンなものであるべきだと感じていたし、何か人々が理解できるもの、何か美しいもの、出来る限り調和するものであるべきだと思っていたんだ」

「山下洋輔 Piano Concerto No.1 ENCOUNTER」

![]()

* * *

山下さん作曲、栗山和樹さん編曲によるピアノ協奏曲第一番。

かのDuke Ellington が残した言葉に、「音楽には二種類しかない。良い音楽と悪い音楽だ。」とありますが、常に良い音楽の道を開拓し、次の世代を導いてくださっている山下さん。山下さんの音楽の幅の広さ、懐の深さ、そしてつねに新しい輝きに、毎回感動するのですが、こうして完成した作品を聞くと、良い音楽の開拓の延長上の道に、この作品は必然的に存在しているのだと感じさせられます。すべての楽章が素晴らしい完成度ですが、

特に良い意味で異質なのは、植村昌弘さんによる締太鼓が加わる第四楽章。西欧の文化的背景を持つ音楽をやっていると、例えば、フルートという楽器一つとっても、フルートが現在のフルートの形になるまで、空間の響きや、フルートを使って演奏される旋律、それに合う和声の響きなど、思考錯誤をしながら、積み重ねられた改良、楽器や音楽そのものに受け継がれる、今までフルートを演奏してきた数々の奏者や、フルートのための曲を書いた作曲家のエネルギー、それらが生まれた背景には、西欧の大地があって、たまに、日本にいると、その大地の距離の遠さを思い知る事があります。この四楽章の山下さんの即興演奏と締太鼓の演奏は、その距離を一気に縮めてしまう得体のしれない力があります。

西洋の楽器と和楽器の安易なコラボレーションに対する、警戒心が、私には知らず知らずにあった様なのですが、そんな恐怖心を一瞬にしてに吹き飛ばしてしまう、ただただ「良い音楽」がここにあります。

Louis Armstrong & Duke Ellington「The Great Reunion」

* * *

人生ではじめて聴くジャズのアルバムが、このアルバムだという人は幸せ者です。メンバー、録音、内容、ジャケットデザイン(アメリカ盤)、どこをとっても秀逸な作品。

ジャズファンならずとも、録音された音楽全体の歴史の中で、非の打ち所のない素晴らしい作品として挙げられると思います。音を聴けば一発なので、

言葉で説明する必要のない作品ではありますが、

敢えてお勧めポイントを申し上げますと、

職人のように卓越した技術を持つメンバーが、強烈な存在感のあるバンドリーダー二人のもと、絶妙なバランスで成り立っている作品。

メンバー一人一人が輝いていて、音を奏でる喜び、

そして、アンサンブルする喜びに溢れている作品です。デュークエリントンのアレンジが素晴らしく、きっと録音時にリラックスして、有機的に変化しながらつくられた部分もあると思うのですが、そんな変幻自在なサウンドが見事に、一つのパッケージに収まっています。

聴く時の気分によって、ルイとデュークが、違うように話しかけてくれるようで、何回聴いても飽きません。

ちなみにこの作品のCDヴァージョンは図書館にありましたので、もしかしたら、お近くの図書館で借りれるかもしれません。

龝吉敏子トリオ&フルートカルテット「TUTTIE FLUTE」

* * *

龝吉敏子さんのピアノトリオと、フルートカルテットという珍しい編成のレコード。(ちなみに3rd フルートは龝吉さんのお嬢さんの、Monday満ちるさん!)フルーティストとして紹介せずにはいられない一枚であると同時に、目から見たもの、頭で理解した情報、勝手に作り出した先入観に頼らずに、耳と心で感じる事の大切さを再確認した一枚です。

ジャズの歴史の中でフルートという楽器は、登場頻度がそんなに多くない事もあって、その中でも広く知られていたり、ジャズファンに好まれやすいフルートのソリストは、(私の趣味もそうですが)いわゆるフルートのイメージを超越していくような、新しい可能性を開拓していくスタイルの方が多いのですが、このレコードに登場するフルートの使われ方は、いわゆる正当派なフルートらしさの良い所をすべて残しつつ、

音楽の中で完璧に龝吉さんの声の一部になっています。美しいフルートの音色が入ると、こんなのジャズないよ、という声が聴こえてくる場面に何度か居合わせた事がありますが、では、ジャズとは一体何なのでしょうか。

ジャズミュージシャンのキャリアからスタートして、独自の即興指揮の手法を確立したButch Morris氏はインタビューで、ジャズの中で大切な役割を果たしているのが、Spontinaity (自発性)、Combustion (燃焼)、 Ignition (点火) 、Modivation (刺激)などだと語っています。その要素を形をかえて指揮法の中で表現しているそうです。

ピアニスト、作曲、編曲、関わるすべての領域において、音楽の中で自分の声を持つ事。言葉で簡単に書けても、音で実現するには大変な事ですが、龝吉さんの音楽はすべての音が龝吉さんの声として、聞き手の身体に直接語りかけてくるようです。このレコードもきっと、ただ「良い音楽をつくる」という事で共鳴したメンバーが集まって、完成した作品なのだと思います。

そして、フルートが入ったから、ジャズなのかどうなのか、という議論はどうでも良くて、ただただ「良いものは良い」それだけしかない、という事を再確認させてくれます。

このレコードの素晴らしい所は、音楽の中の揺るぎない龝吉さんの声が聞けるというのと、もう一つ、フルートの伝統的な印象も残しているので、

より幅広い層の方がジャズに触れるきっかけにもなるだろうし、先ほどのButch Morrisの言葉にあるような、ジャズのエッセンスの固まりであるピアノトリオ演奏と、フルートの音色の美しさを際立たせる、素晴らしいアレンジの融合です。

「Louis Armstrong 1 (MCA版)Young Louis "The Side Man"」

* * *

a story of Jazzシリーズの再開を記念してLouis Armstrongのレコードを紹介します。Louis Armstongは歴史が立っても色あせない、今なお輝き続ける作品を数多く残していますが、今回はあえて「時代」を感じるものをチョイスしました。

1924年~27年 の録音が収められているこの一枚の特筆すべき所は、サイドマンとしてのルイ・アームストロングにフォーカスしている点です。

音楽の歴史に名を残すトップスターの下積み時代(といっても、最初から周りに一目置かれる存在でしたが)、自分名義でないアルバムの参加を集めた貴重な一枚。

ジャズの文化が花開いた1920年代。90年前に録音された音、そして若き日の巨匠の演奏に触れられる事に感謝すると同時に、ジャズに関わっている者として、今日細かく枝分かれし、新しい芽を出し続けているジャズの木の根っこにつながっている、この時代の音を肌で感じる事が大切だと感じています。